お問い合わせフォームを実装する場合、WordPressサイトであればプラグイン(Contact Form 7など)を利用して簡単に設置することができます。しかし、LPや小規模サイトの場合、わざわざフォーム実装のためにWordPressを導入することはできませんよね。また、自作するにもPHPの知識が必要となるので、WEBデザイナーにとっては少々ハードルが高いと思います。

そこで今回は、WordPressプラグイン以外でお問い合わせフォームを実装する3つの方法を紹介したいと思います。

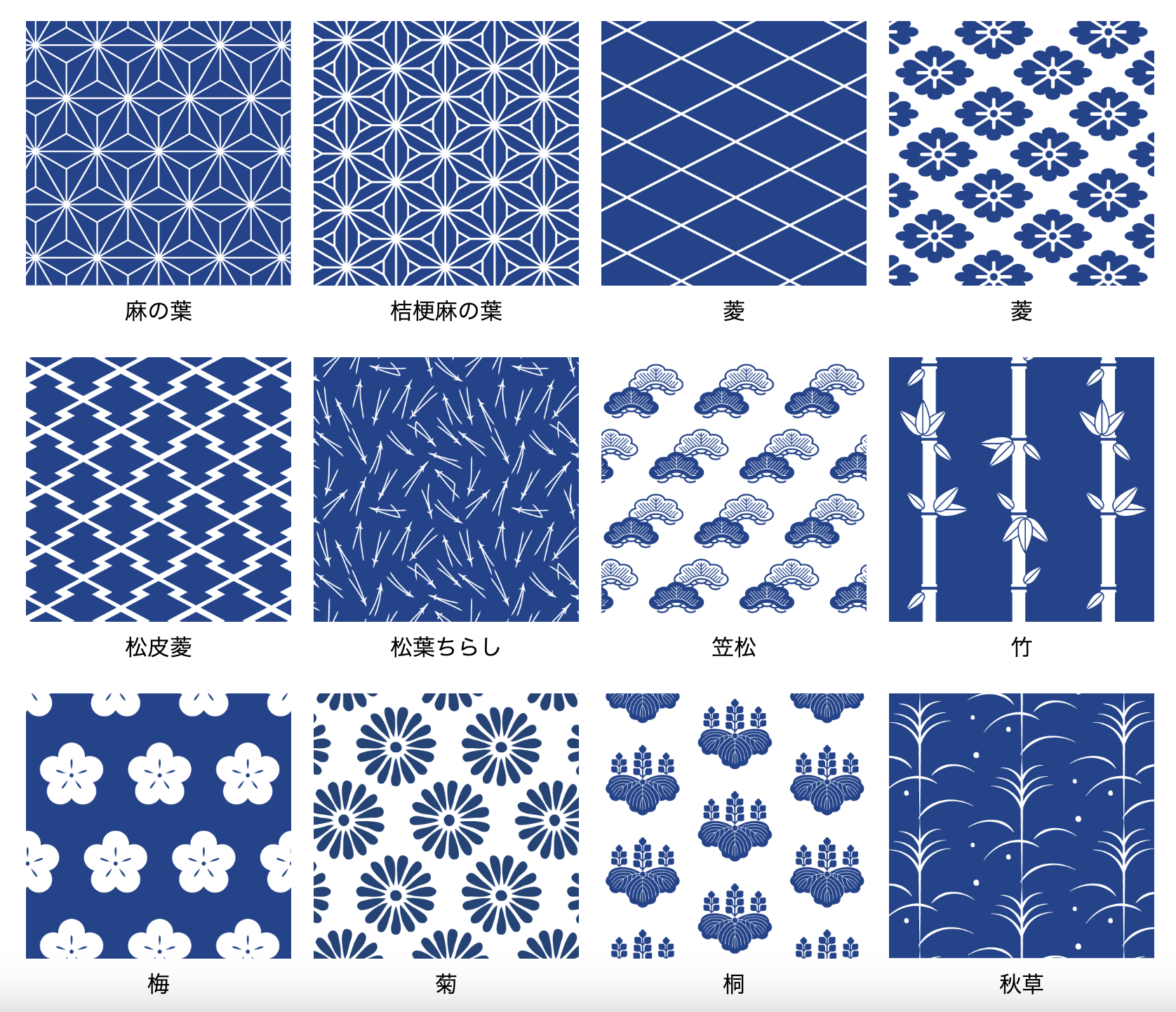

1. PHP工房

[ PHP工房 ]

「PHP工房」はメールフォームやニュースCMSといった、WEBサイトに組み込めるPHPプログラムを配布しているサイトです。これらのプログラムを使用することで、WordPressを使わずにWebページをCMS化することができます。サンプルデモやマニュアルも充実しており、初心者に易しい作りになっています。

お問い合わせフォームのPHPファイルは「PHPメールフォーム(無料版)」からダウンロードすることができます。シンプルながらも必須項目や自動返信メールの設定、確認画面やサンクスページにも対応しています。

メリット

・無料で利用可能:コストをかけずにお問い合わせフォームを設置できます。

・シンプルで軽量:余計な機能がなく、サイト速度への影響はほぼありません。

・カスタマイズが容易:HTMLやCSSの編集ができ、デザインの自由度が高いです。

デメリット

・セキュリティ対策は自己責任:スパム対策やバリデーションを自分で実装する必要があります。

・サーバー側の設定が必要:PHPが動作する環境でないと使用できません。(通常のレンタルサーバーであれば問題なし)

・メンテナンス負担:将来的な修正やアップデートは手作業になります。

2. メールフォームプロ

[ メールフォームプロ ]

「メールフォームプロ」とは札幌Web制作のシンクグラフィカが提供している、高機能でカスタマイズ性の高いメールフォームです。標準でスパム対策機能やバリデーション機能が備わっており、確認画面の表示やファイル添付機能も実装できます。企業サイトなど信頼性の高い、お問い合わせフォームを設置したい場合に最適です。

お問い合わせフォームのCGIプログラムは「素材ダウンロード > CGI/Perlフリー素材 > メールフォームプロCGI」からダウンロードすることができます。

メリット

・多機能で実用的:ファイル添付、確認画面、スパム対策などが標準搭載されています。

・デザインの自由度が高い:HTMLやCSSで自由にスタイル調整が可能です。

デメリット

・導入までに手間がかかる:設定ファイルの編集や設置にある程度の知識が必要です。

・カスタマイズの学習コスト:機能が豊富ですが、使いこなすには少し時間がかかります。

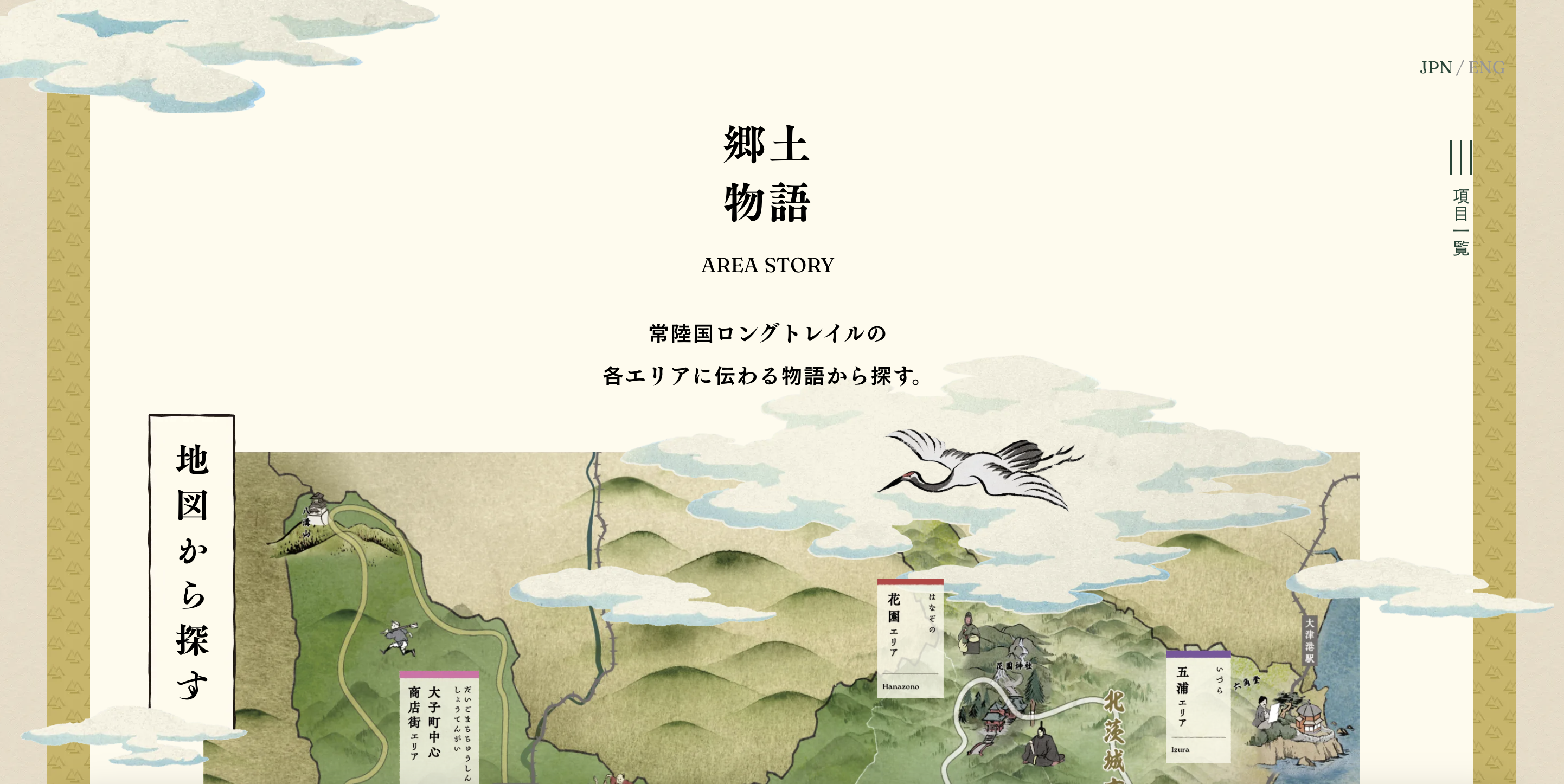

3. Googleフォーム

[ Googleフォーム ]

「Googleフォーム」は、Googleが提供する無料のフォーム作成ツールです。Googleアカウントさえあれば誰でも簡単に利用することができます。作成したフォームはリンクで共有したり、HTMLコードを使ってWebサイトに埋め込んだりすることができます。さらにGoogleスプレッドシートと連携することで、送信データを自動で管理できるため、お問い合わせの集計がスムーズに行えます。

メリット

・無料で簡単に作成可能:非エンジニアでも数分でフォームを作成することができます。

・自動集計が便利:Googleスプレッドシートと連携することで、リアルタイムで回答を確認できます。

デメリット

・デザインが制限される:カスタマイズできる箇所が限られているため、サイトデザインに馴染ませるのが難しい場合があります。

・第三者サービスの抵抗感:ユーザーによっては別サービスの利用に不安を感じる場合があります。

おわりに

今回はWordPressプラグインを使わずに、静的ページでお問い合わせフォームを実装する方法を紹介しました。以下、総評です。

・カスタマイズ性を重視するなら「PHP工房の素材」

・高機能かつ安心のサポートを求めるなら「メールフォームプロ」

・手軽さとスピードを優先するなら「Googleフォーム」

どの方法が最適かはサイトの目的や必要な機能、予算などによって異なります。

この記事が最適なフォーム選びの参考になれば幸いです。

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元: