最近では、FigmaのデザインからHTMLやReact、Vueなどのコードを自動生成してくれるAIツールが続々と登場しています。しかし、各ツールの違いやメリット・デメリットがわからず、手が出せていないという方も多いのではないでしょうか。今回はAIツールの中でも、初心者にも使いやすく、Figmaとの連携がスムーズなツールをご紹介します。

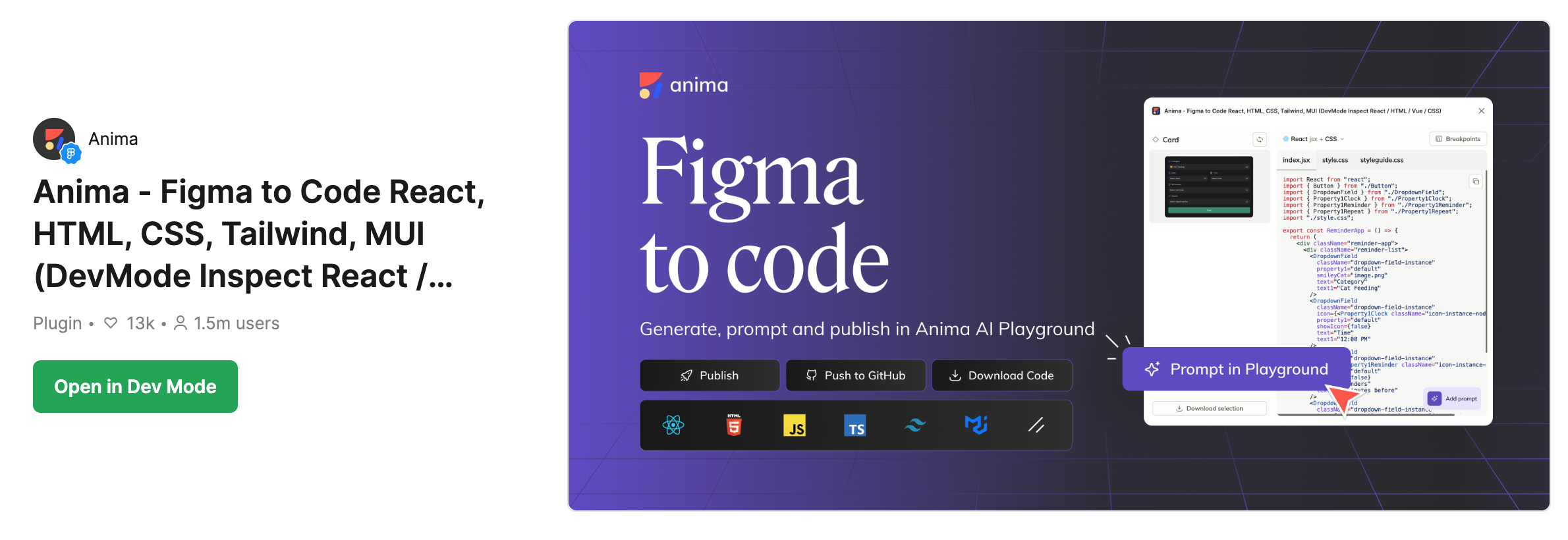

1. Anima(アニマ)

[ Animaプラグイン紹介ページはこちら ]

[ Anima公式サイトはこちら ]

Animaは、FigmaやAdobe XD、Sketchと連携して、デザインからHTML・React・Vueなどのコードを生成してくれるプラグイン型ツールです。使用するにあたっては、Animaにログインする必要があるので、事前にアカウント登録をしておきましょう。

Figmaでの使い方は非常に簡単で、Animaプラグインをインストール・起動後、作成したデザインのフレームやコンポーネント(インスタンス)を選択するだけで、コードが自動生成されます。また、HTML・React・Vueの出力形式もコード生成後にワンクリックで変換することが可能です。

特徴

・デザインをそのままHTML/CSS、ReactやVueのコードに変換できます。

・ボタンやフォームなどのインタラクション設定も可能。

・レスポンシブ対応やアニメーションもサポートしています。

・無料プランあり。有料プランは月額$24〜。(2025年7月現在)

デメリット

・自動生成されたコードは読みやすいとは限らず、調整が必要なことがあります。

・高度なレスポンシブ対応や構造の最適化は自分で行う必要があります。

2. Locofy(ロコフィ)

[ Locofyプラグイン紹介ページはこちら ]

[ Locofy公式サイトはこちら ]

LocofyはFigmaやAdobe XDのデザインからHTML/CSS、React、Next.jsなどのフロントエンドコードを自動生成できるプラグインです。使用するにあたっては、Locofyにログインする必要があるので、事前にアカウント登録をしておきましょう。

Figmaでの使い方は、Locofyにログインした状態でプラグインを起動し、コードに変換したいデザイン要素を選択するだけです。ただ、β版の時は無料で使用可能でしたが、現在は20分間のワークショップ(動画)に参加してLDMトークン(Locofyのクレジットシステム)を取得する必要があるようなので注意が必要です。

特徴

・Figmaプラグインとして動作し、操作はGUIベースで初心者でも使いやすい。

・ReactやNext.jsなどの主要なフレームワークに対応。

・有料プランは月額$33〜。(2025年7月現在)

デメリット

・英語UIのため操作に少し慣れが必要。

– 設定が細かく手軽さには欠ける面がある。

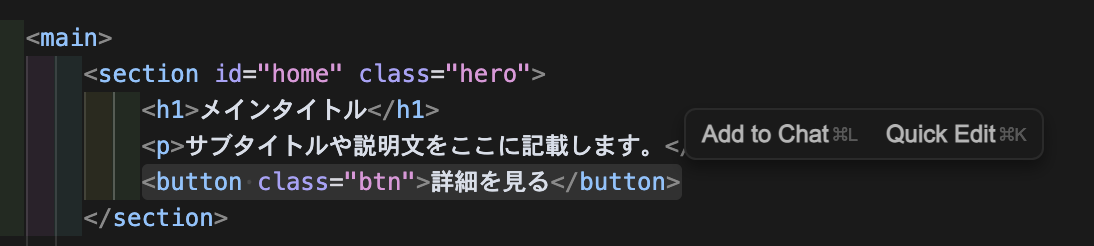

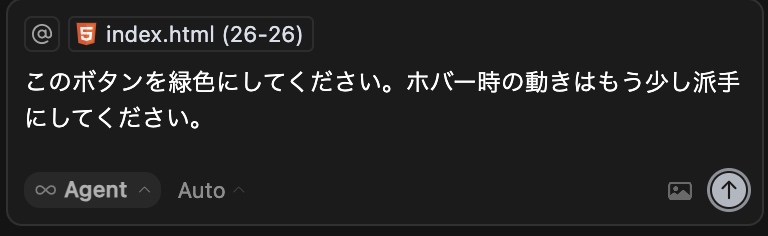

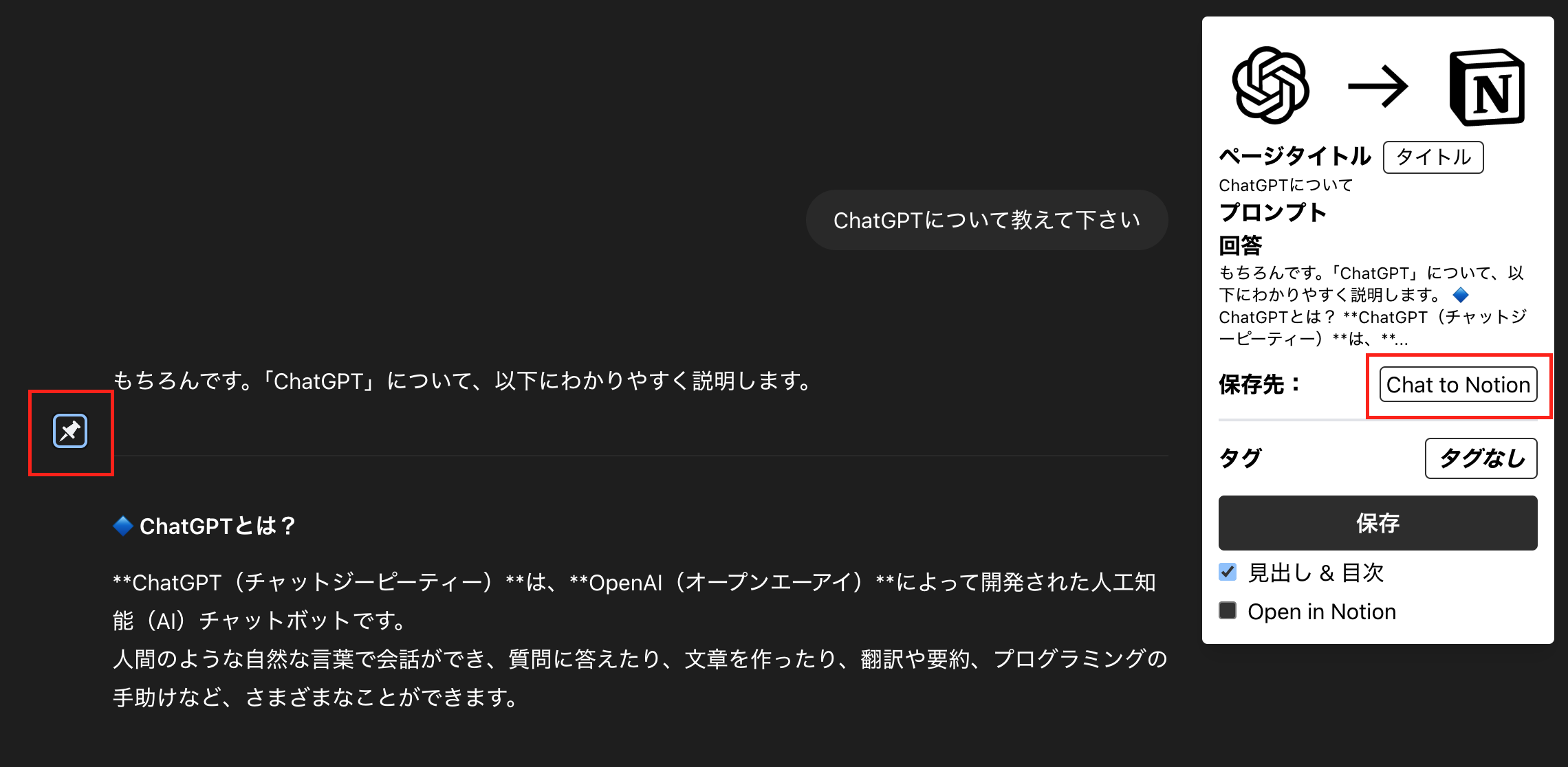

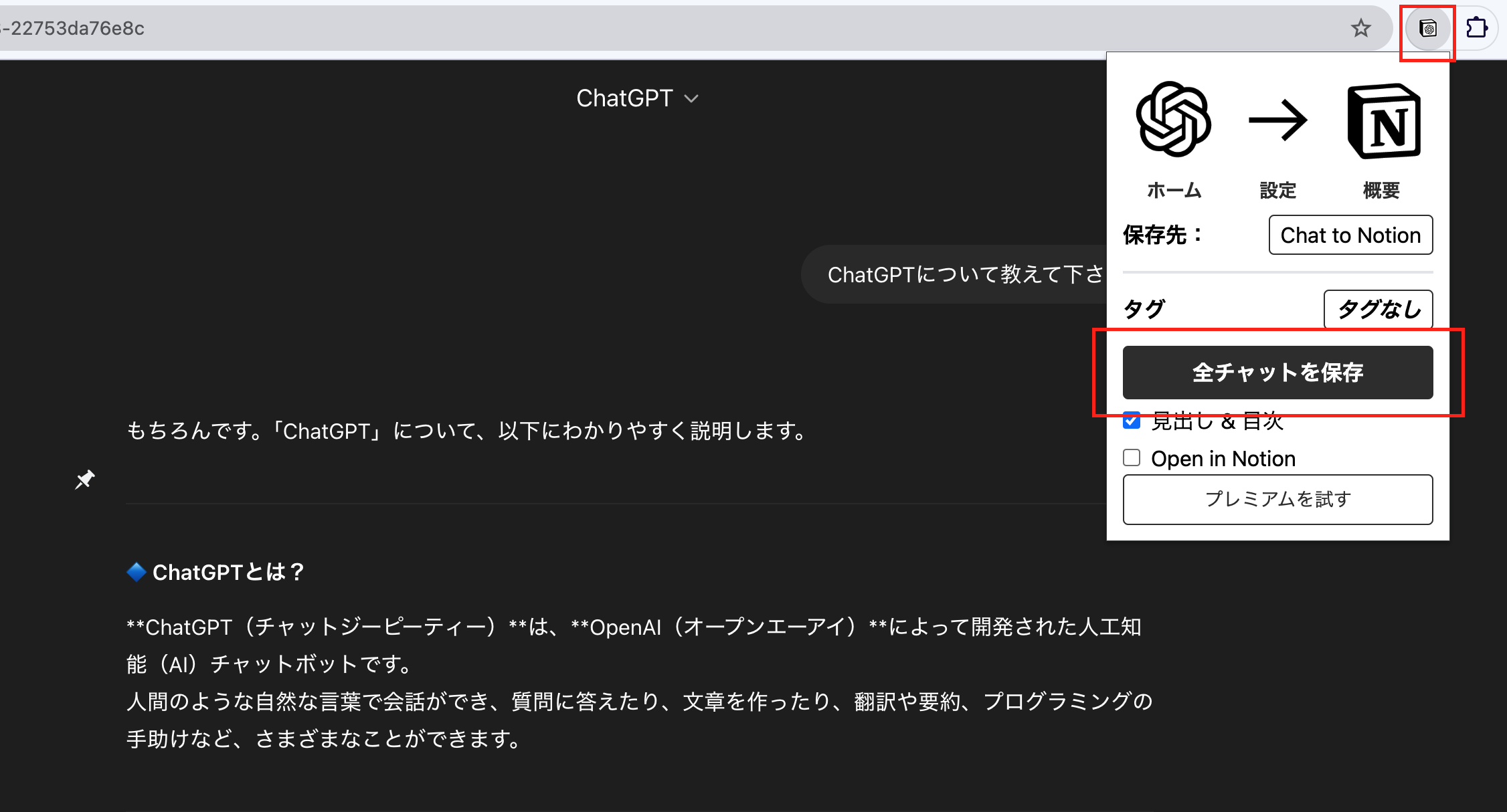

3. ChatGPT

[ ChatGPT公式サイトはこちら ]

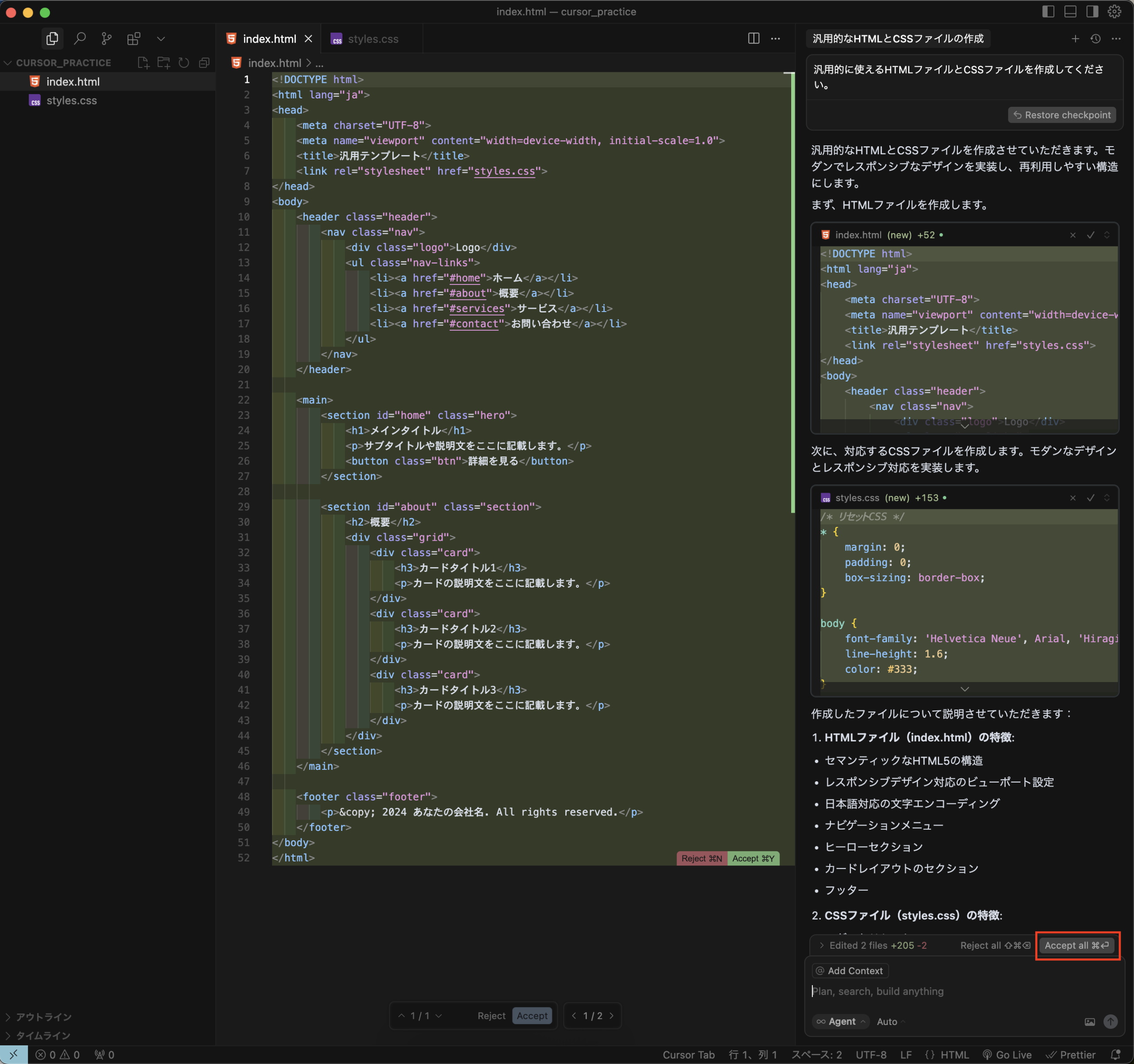

ChatGPTはOpenAIが提供するAIチャットツールで、自然言語での質問に対してプログラムコードやHTML、CSSなどの回答を返すことができます。コーディング以外で使用されている方も多いと思いますが、Figmaのデザイン情報をテキストや画像で共有すれば、HTMLコーディングを支援する使い方も可能です。

特徴

・Figmaのデザイン内容を説明文やスクリーンショットとして渡すと、HTMLやCSSのコードを自動生成してくれます。

・「FLOCSSで書いて」「PugとSCSSで」など、具体的な指示を出せばその通りに生成可能。

・無料プランあり。有料プランは月額 $20(2025年7月現在)

※HTMLやCSSの出力精度・柔軟性は有料プラン(GPT-4oモデル)の方が高い。

デメリット

・Figmaの構造をそのまま読み取ることはできないため、デザイン意図を言葉で正しく伝える必要がある。

・レイアウトの細かいズレやブラウザ対応などは、手動で修正する必要がある。

おわりに

今回はFigmaのデザインデータから自動でHTMLコードを生成するAIツールを紹介しました。

いずれのAIツールもWebデザイナーにとって大きな手助けとなりますが、現状ではあくまで「たたき台」として使うのが基本となります。ただし、効率よく作業を進める上では大きな手助けとなるので、この記事で興味を持った方は、まずFigma上でプラグインを試してみる、ChatGPTに構造を伝えてコードを生成させてみる、といったところから始めてみてはいかがでしょうか。

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元:

出典元: