WordPressサイトを保守運用するにあたっては、データを定期的にバックアップしておくことが重要です。バックアップを取っておくことで、急なトラブルがあった際にもサイトを元の状態に戻すことができます。

しかし、WordPressで構築されたサイトは静的サイトと比べると取り扱いファイルが多く、どのようにバックアップを取ればよいのか迷いますよね。今回はWordPressサイトの様々なバックアップ方法について紹介いたします。

1. バックアップが必要な理由

WordPressで構築されたサイトは更新管理や機能追加など便利ではありますが、静的サイトと比べると様々な要因によってトラブルが発生する可能性があります。例えば、サイトのセキュリティ侵害、サーバーやデータベースのエラー、WordPress本体・プラグインのバージョンアップによる影響などです。

こうしたトラブルが起きないよう、事前にセキュリティ対策を行うことは基本ですが、それでも運用を続けていくと予期せぬトラブルが生じることがあります。特にデータベースのデータが失われてしまった場合は、元の状態に戻すことが困難になります。トラブルはいつ発生するか予測できないからこそ、サイトデータはこまめにバックアップして、いつでも元の状態に戻せるよう備えておく必要があります。

2. バックアップするデータ

WordPressサイトは静的サイトのようにHTMLやCSSだけで構成されているわけではないので、投稿機能で作成されたコンテンツもバックアップしておく必要があります。WordPressサイトでバックアップすべきデータは主に以下の2種類です。

1. 【Webデータ】

静的ページを構成するファイル。デザインテーマ、アップロードファイル(画像、動画、PDF…)、WordPressプラグインなど。

2. 【データベース】

動的ページを構成するファイル。投稿記事、カテゴリ、コメントなど。

3. バックアップ方法の紹介

3-1. レンタルサーバーの機能を利用

レンタルサーバーを利用している場合、あらかじめバックアップ機能が備わっている場合があります。これらの機能を活用することで、手動でバックアップを作成する手間を省くことができます。

【エックスサーバーの場合】

エックスサーバーでは全プランに「自動バックアップ」が標準機能として備わっています。サーバー上のデータを毎日自動でバックアップしており、Webデータ、MySQL(データベース)のデータを過去14日分、保持してくれます。

申請すればバックアップデータの提供もしてくれるので、特に対策をしていなかった場合でも、エックスサーバーを利用中の方は、最新データを復旧させることができるかもしれません。エックスサーバーでサイトを運用している方は、ぜひ活用していきましょう。

自動バックアップ機能 | レンタルサーバーならエックスサーバー

【さくらインターネットの場合】

さくらインターネットでは「バックアップ&ステージング機能」が提供されています。ただし、こちらを利用するにはいくつかの前提条件があり、事前に手続きを行う必要があります。

WordPressのスナップショットを作成したい(バックアップ&ステージング) | さくらのサポート情報

前提条件に当てはまらない場合は、次の節で紹介しているWordPressプラグインによるバックアップ方法をおすすめします。

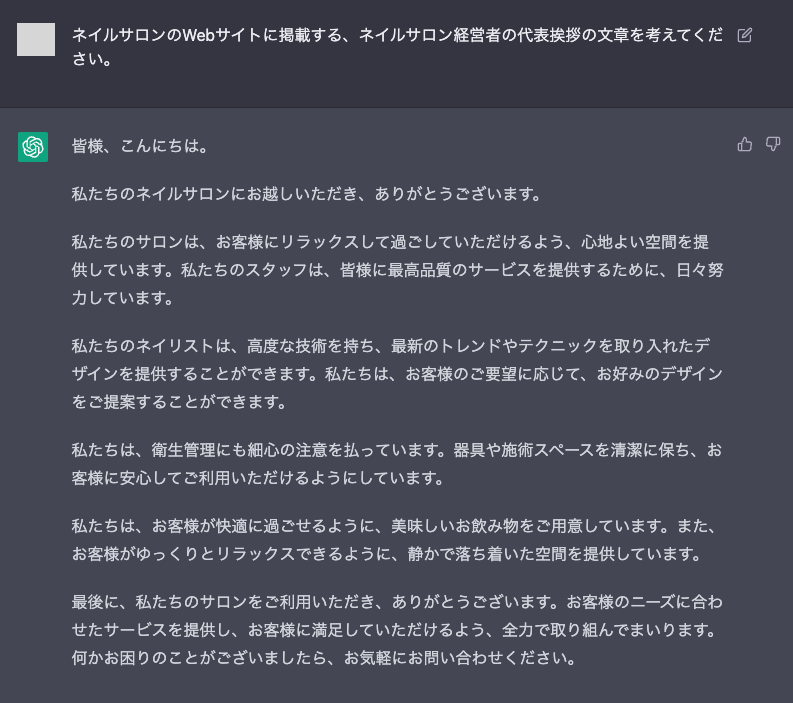

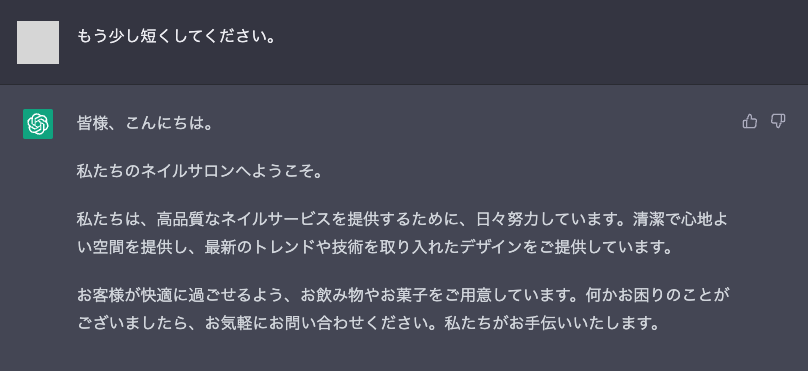

3-2. プラグインを利用

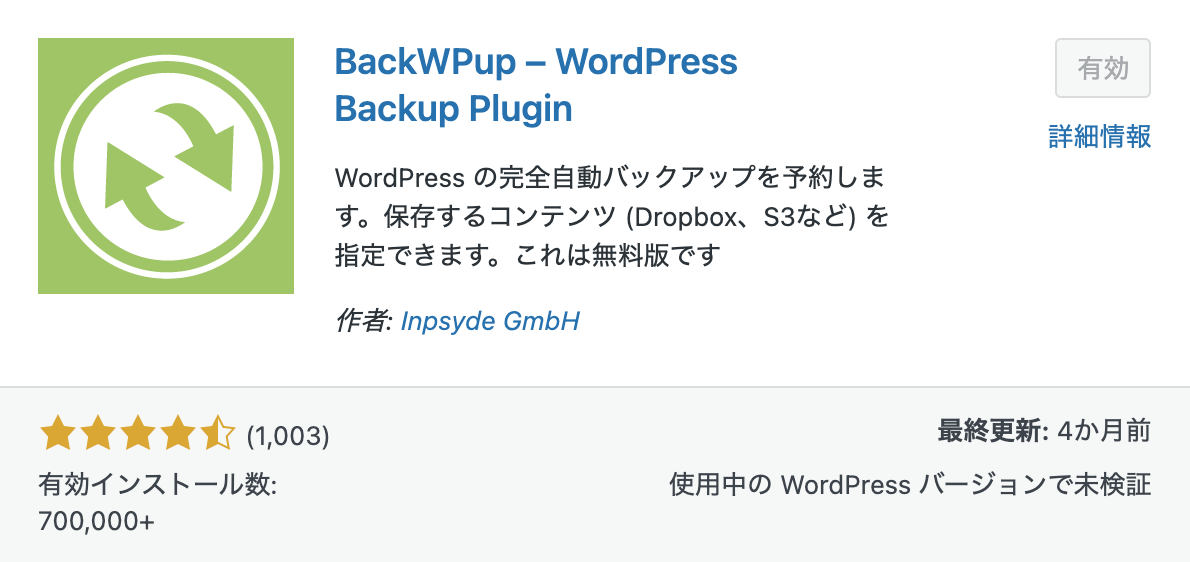

WordPressにはバックアップ用のプラグインがいくつかありますが、その中でもおすすめなのが「BackWPup」です。BackWPupは自動バックアップの便利な機能が揃っており、下記のように細かく設定することができます。

・バックアップのタイミング(毎月、毎週、毎日、毎時)を設定できる。

・バックアップしたい対象ファイルを選択できる。

・バックアップファイルの保存先を指定できる。

以下、BackWPupの簡単な使用方法について紹介します。

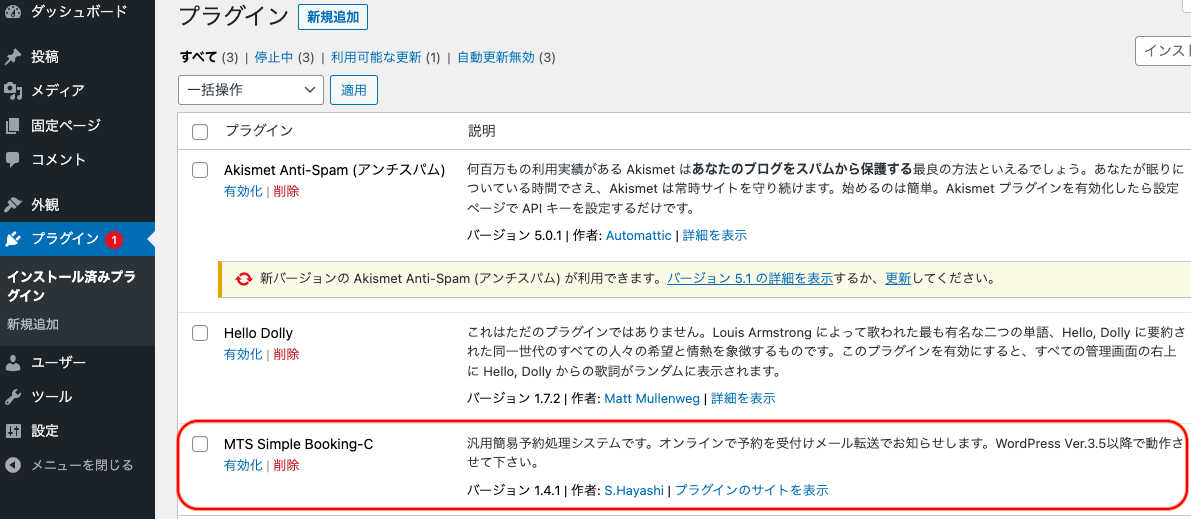

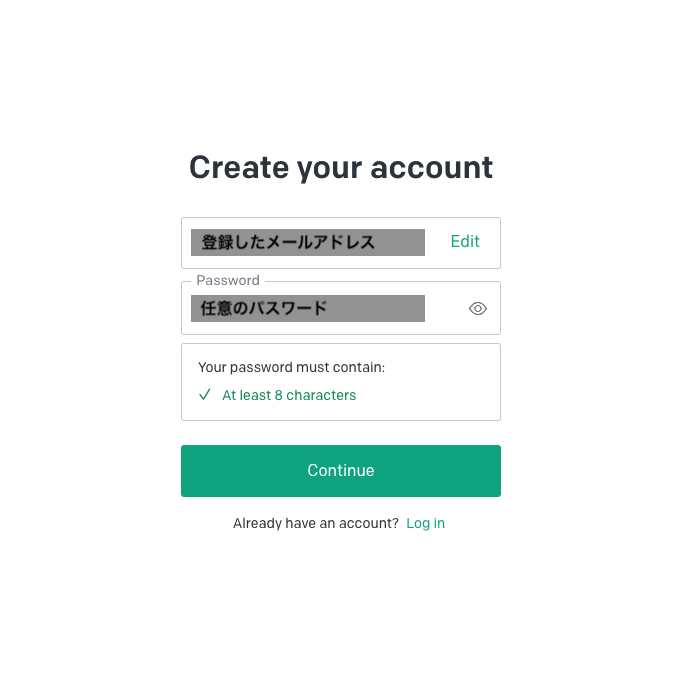

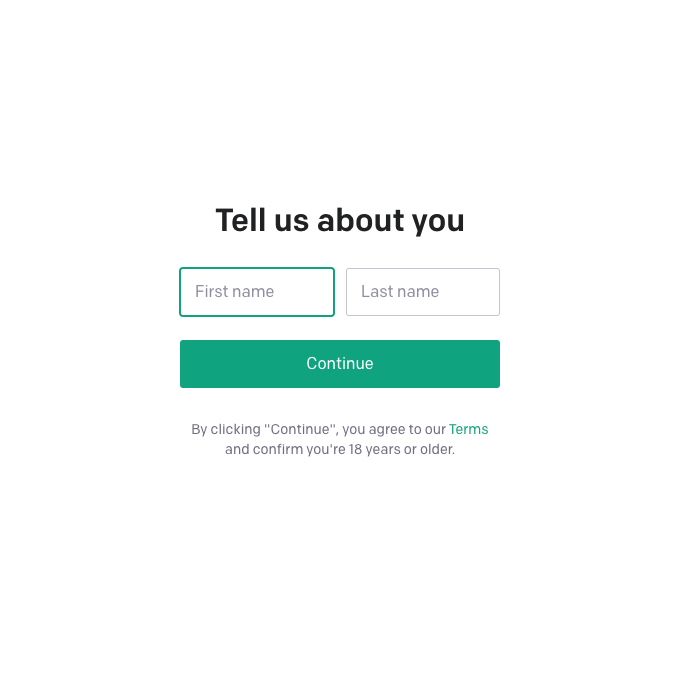

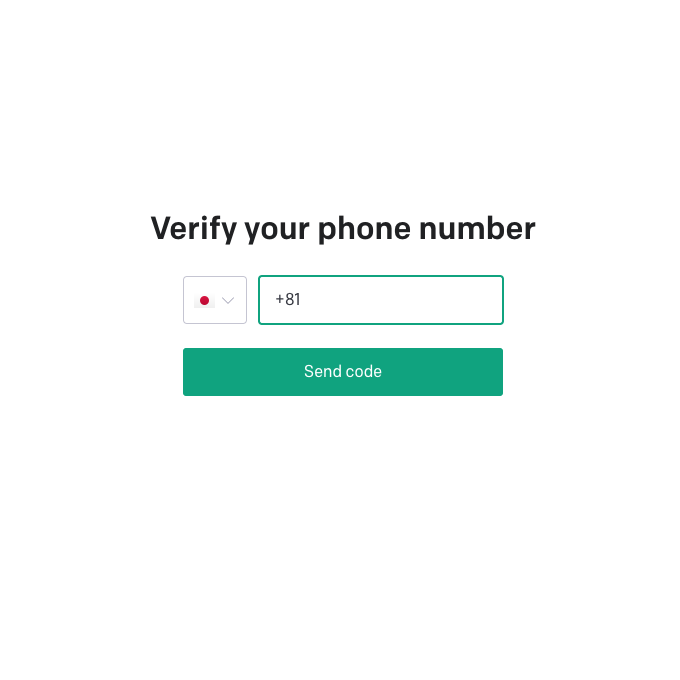

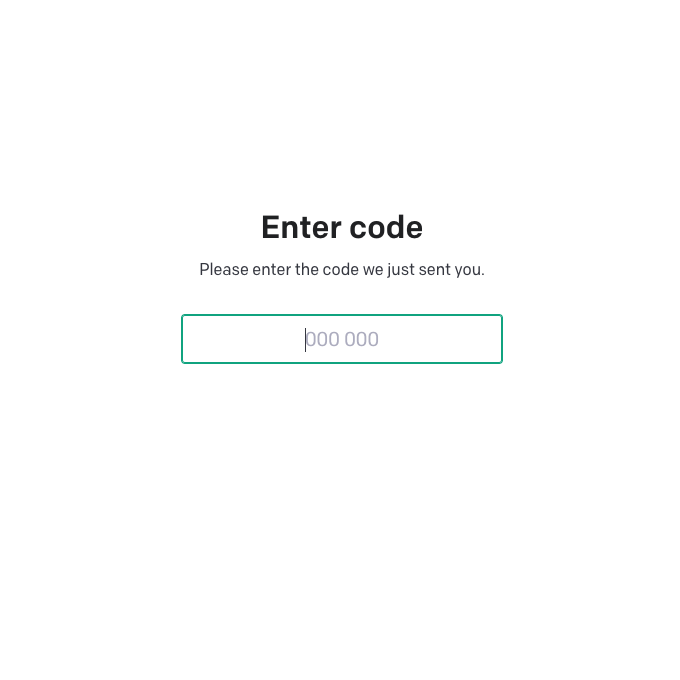

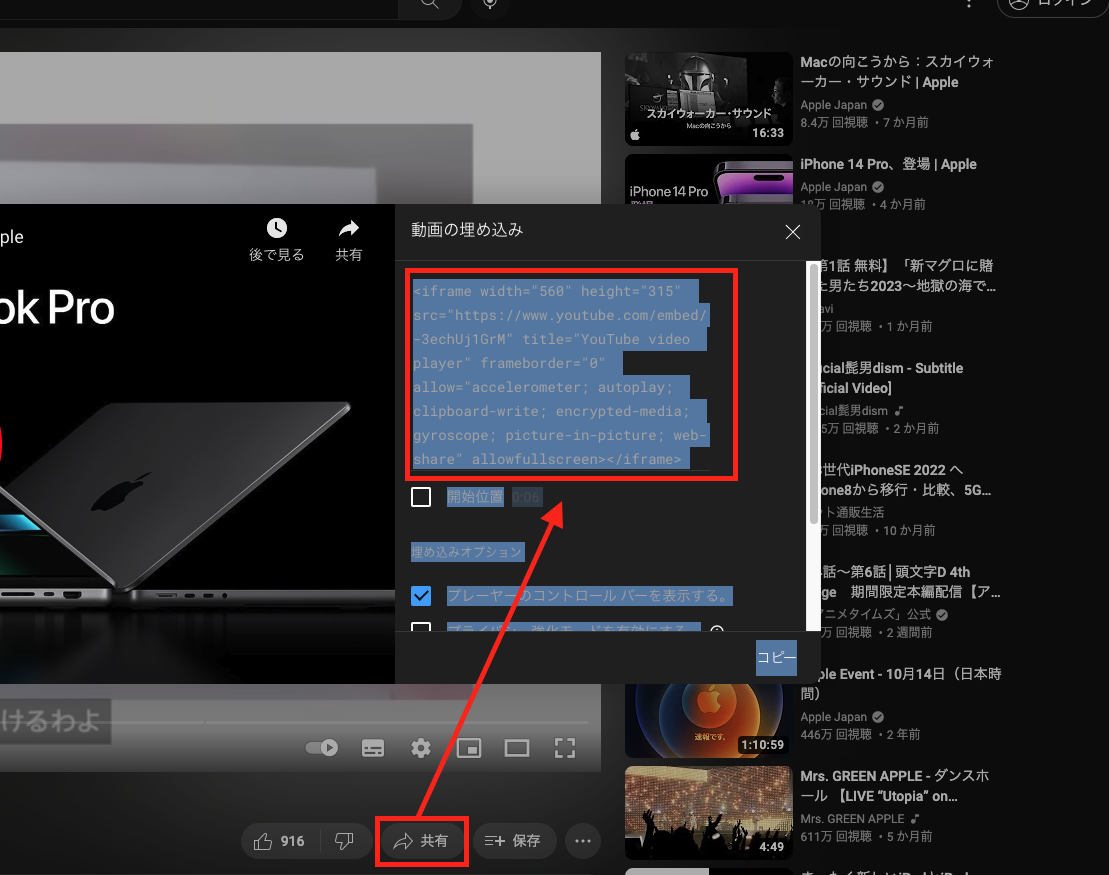

1. WordPress管理画面の「プラグイン」から「BackWPup」をインストールします。

2. インストールが完了したら、「有効化」をクリックしてプラグインを有効化します。

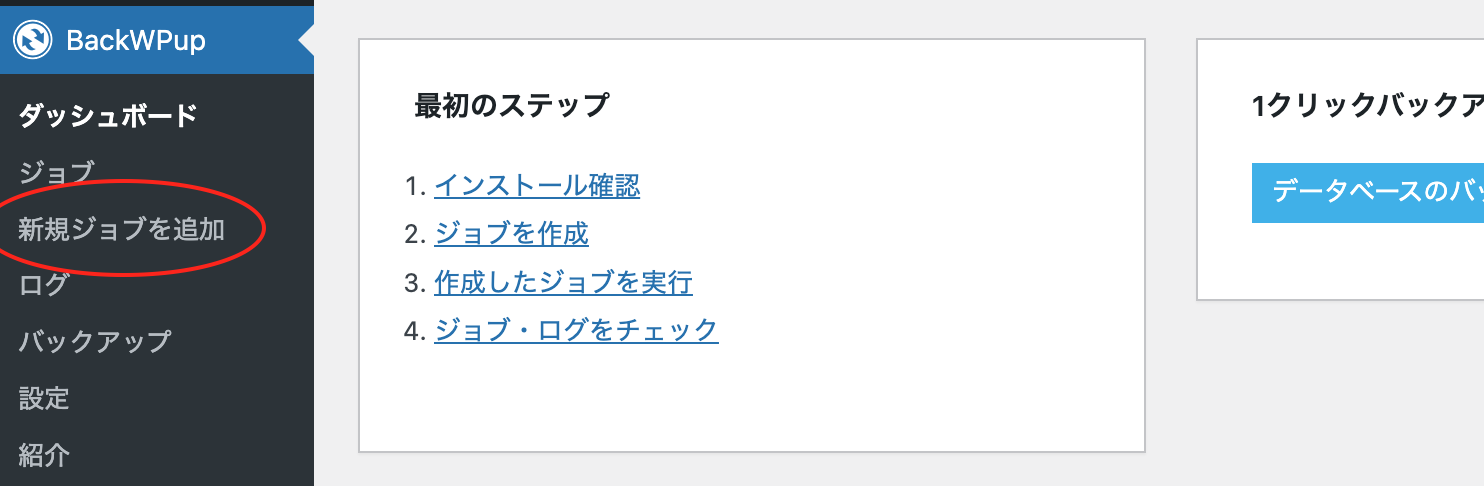

3. プラグインの管理画面にアクセスし、「新規ジョブを追加」をクリックします。

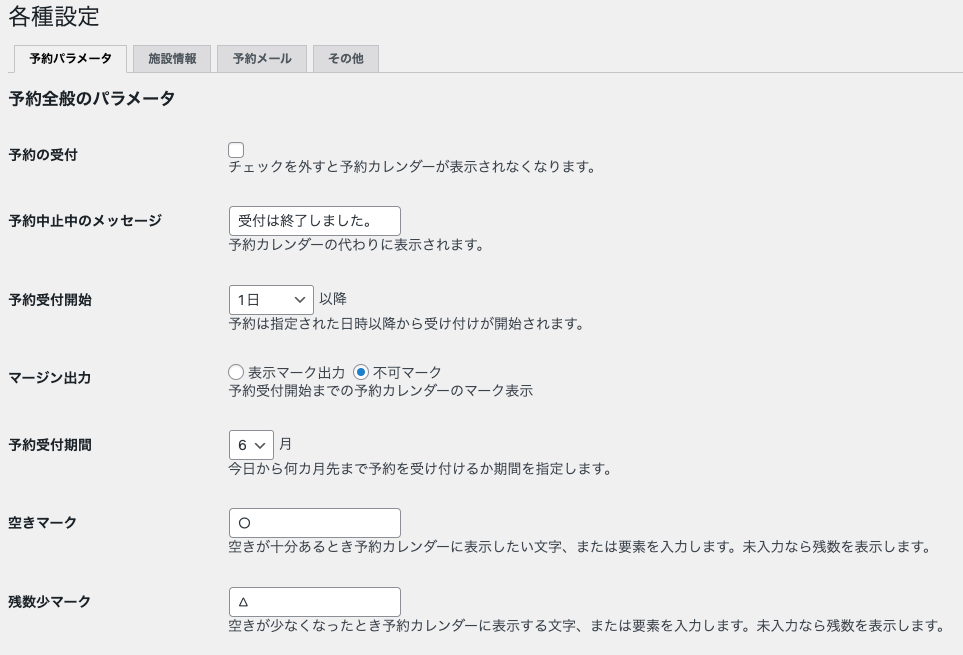

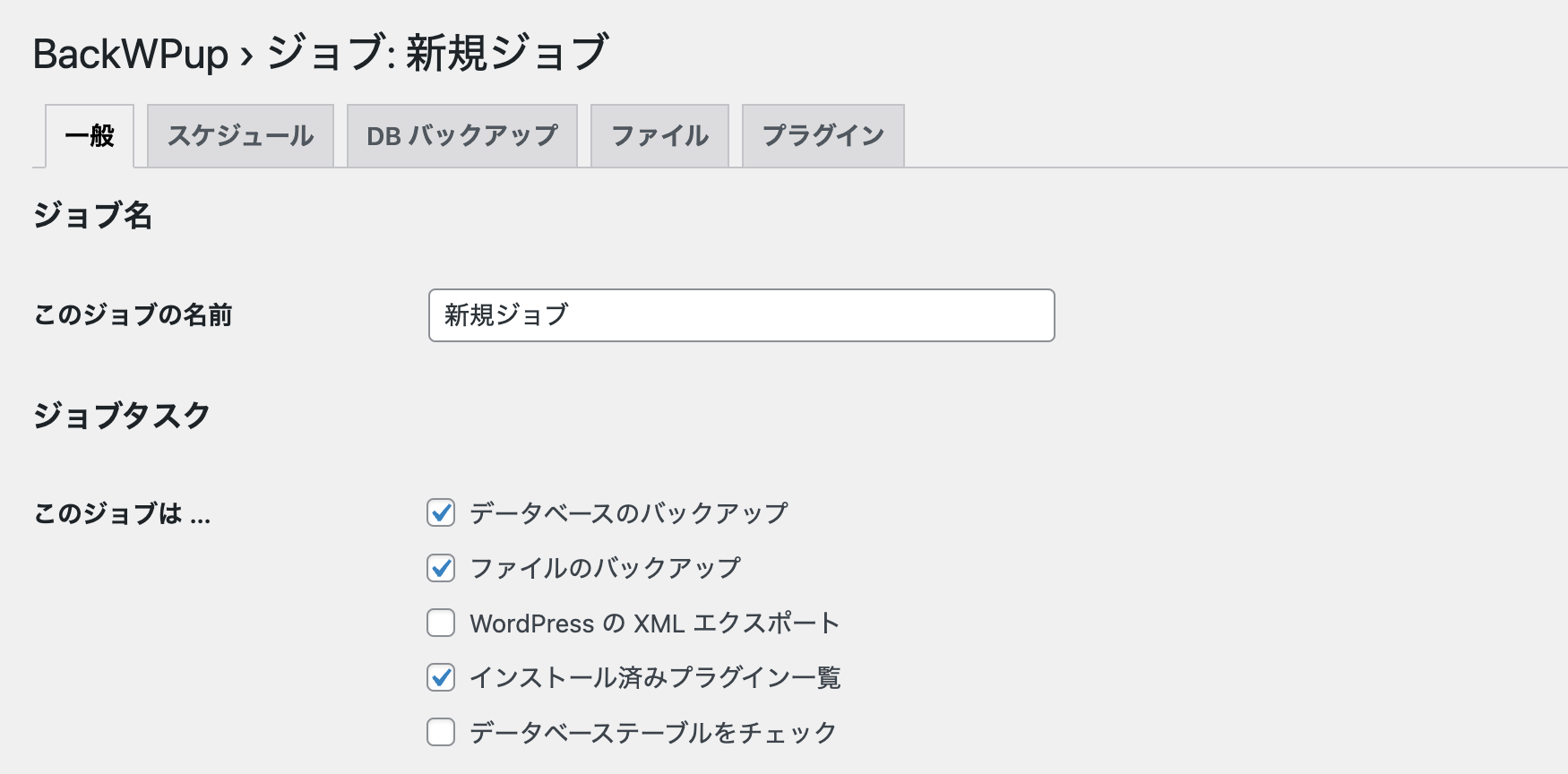

4. バックアップジョブの設定を行います。バックアップの種類、対象ファイル、保存場所などを選択します。

5. スケジュールを設定して自動バックアップを行う場合は、タイミングや頻度を指定します。

6. 設定が完了したら、ジョブを保存します。

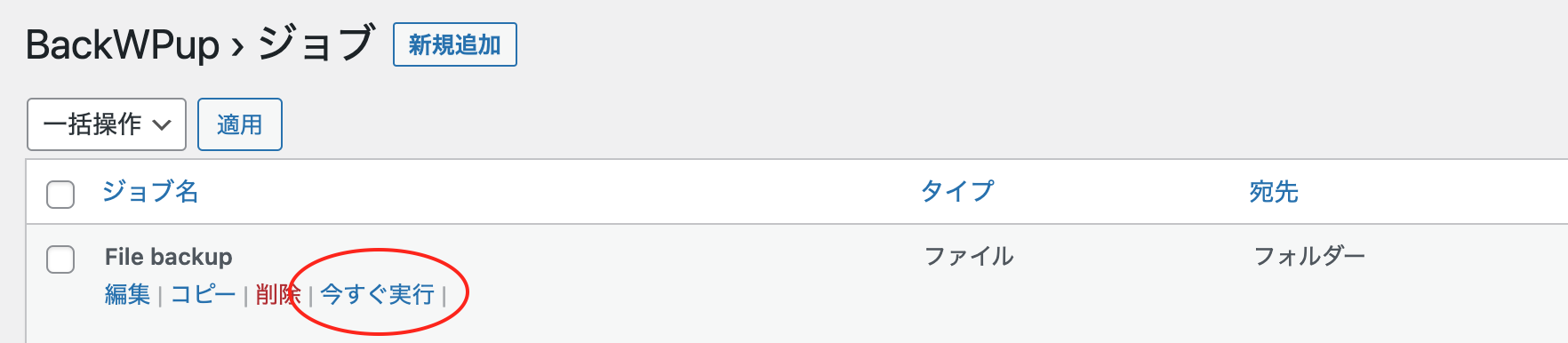

7. 必要に応じて、手動でバックアップを実行することもできます。

WordPressサイトの定期バックアップの方法としては、BackWPupを利用しておけば問題ないかと思います。

3-3. FTPソフトを利用

FTPソフトを利用して手動でファイルをダウンロードしてバックアップする方法もあります。ただし、WordPressサイトの場合は、WebデータとMySQLデータベースのバックアップが必要なので、サーバーからだけでなくphpMyAdmin等からデータベースを書き出す必要があります。

FTPソフトでの手動バックアップは、時間も手間もかかるうえ、操作ミスなどによるエラーも起きやすいので、定期バックアップには向いていませんが、一手段として知っておくと良いでしょう。

おわりに

今回はWordPressサイトのバックアップ方法について紹介しました。

保守管理しているサイトが表示されないなど、急なトラブルに対処するには定期バックアップしておくことが大切です。重要なデータの損失を防ぐためにも、バックアップの作成は必ず怠らないようにしましょう。